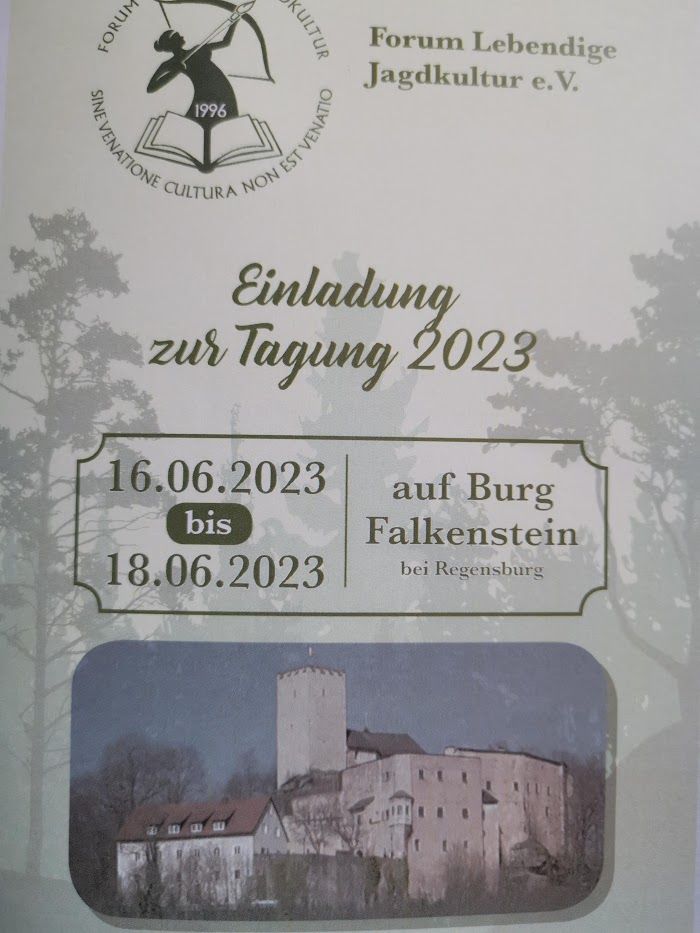

Am 17. und 18. Juni dieses Jahres fand die Jahrestagung des „Forum Lebendige Jagdkultur“ auf der Burg Falkenstein, nicht weit von Regensburg, statt. Die aus dem 11. Jahrhundert stammende Burg, die in den letzten Jahren aufwendig und mit Gefühl restauriert worden ist, und deren Burgschänke über eine kleine aber gute Speisekarte verfügt, ist ein sehr schöner Tagungsort.

Außerhalb des Sitzungssaales konnte man während des gesamten Wochenendes eine eindrucksvolle Ausstellung der Bilder von Ulf-Peter Schwarz betrachten.

Das Forum ist, wie in Jägerkreisen allgemein bekannt, zunächst von Jagdmalern, Schriftstellern und Musikern gegründet worden, um die reiche Jagdkultur in ihren verschiedenen Facetten zusammenzuführen. In den letzten Jahren ist deutlich geworden, dass Sinn und Aufgabe des Forum erweitert werden sollten. Unsere Jagd, wie wir sie in Deutschland ausüben, und wie sie eben ihren schönsten Ausdruck in Bildern, Schriften und in der jagdlichen Musik insbesondere der Jagdhornbläser findet, ruht auf einer jagdethischen Grundlage, die mit den Vorschriften des § 1 unseres Bundesjagdgesetzes (der sich in etlichen Landesjagdgesetzen wiederfindet), insbesondere der Hegeverpflichtung, dem Art. 20 a Grundgesetz, den anerkannten Grundsätzen der deutschen Weidgerechtigkeit und somit den Prinzipien von Nachhaltigkeit und Biodiversität weitgehend umschrieben ist.

Wir können nicht übersehen, dass die Bestrebungen, diese Grundsätze zu negieren oder gar auszuhebeln, in den letzten Jahren zugenommen haben. Deshalb fühlen wir uns berufen, über unsere anfänglichen Grundsätze hinaus unser Wirken auch auf die Weidgerechtigkeit und die Jagdethik auszudehnen.

Demzufolge war die Tagung wiederum Anlass für höchst interessante Vorträge wie folgt:

- Prof. Dr. Johannes Dieberger

- „Die historische Entwicklung des jagdlichen Brauchtums“

- Josef Hiebeler

- „Prozess zur Aufnahme der österreichischen Falknerei in das Kulturelle Welterbe der UNESCO“

- Dr. Wolfgang Lipps

- „ASP – Tod der Jagdethik?“

- Bernd Ergert

- „Die Jagd in Mythos und Aberglaube“

- Prof. Dr. Markus Moling

- „Ethische Überlegungen im Umgang mit Wildtieren. Wie wir jagen wollen“

- Dr. Rolf D. Baldus

- „Auslandsjagd zwischen Naturschutz, Jagdkultur und Ethik“

- Prof. Dr. Georg Urban

- „Jagdkultur in der Praxis“ – Was ist das? Stand heute, wie zu verbessern?

Und zudem gab uns Dr. Proske, ein ganz hervorragender Hornbläser und Mitglied der Oberpfälzer Parforcehornbläser, eine sehr ausführliche Einführung in die Musik der einfachen Naturhörner durch die Zeiten mit eindrucksvollen Klangbeispielen.

Am Sonntag wurde für uns eine Hubertusmesse in der 1994 renovierten Pfarrkirche St. Sebastian zelebriert – in der erstaunlicher Weise das zentrale Altarbild den heiligen Sebastian zeigt, der gerade von zwei heidnischen Bogenschützen ermordet wird; ein höchst ungewöhnliches Altarbild.

Die Messe wurde von den Oberpfälzer Parforcehornbläsern, immerhin 11mal bayerische Meister im Parforcehornblasen in Es, in wirklich ganz wunderbarer Perfektion musikalisch begleitet.

Mit den Beschlüssen der anschließenden Mitgliederversammlung ist das Forum Lebendige Jagdkultur jetzt weiter auf einem guten Weg als Anwalt der Jagdkultur.

Dr. Wolfgang Lipps

PS:

Den Vortrag „ASP – Tod der Jagdethik?“ kann man hier herunterladen.