Resolution

Das Forum Lebendige Jagdkultur

hat sich auf der Jahreshauptversammlung 2024 auch mit neuester Jagdtechnik befasst und sieht mit Sorge, dass insbesondere die, wenn auch bislang noch beschränkte, Freigabe von Nachtzieltechnik für die Jagd erhebliche jagdliche Verwerfungen verursacht:

- Die zunehmende Störung zur Nachtzeit führt bei allen Wildarten zu Stress und physiologischen Schäden,

- erschwert bei Schwarzwild die Bejagung und führt zur Zunahme von Wildschäden,

- begünstigt Fehlabschüsse,

- verleitet zu Weitschüssen mit mehr Weidwundschüssen,

- und gefährdet, gerade auch in Verbindung mit Mindestabschussplänen, die Hegeverpflichtung.

- Darüber hinaus befürchtet das Forum eine Aufweichung des Nachtjagdverbotes.

Das Forum bittet deshalb die Jagdausübenden:

- bei der Jagd zur Nachtzeit jedenfalls nur mit Schalldämpfer zu schießen,

- Nachtzieltechnik nur bei der Bejagung auf Schadflächen im Feld einzusetzen,

- nur auf stehendes Wild zu schießen (beachten: Zeitverschiebungen bei Wärmebildtechnik führt zu Fehlschüssen!),

- nur auf kurze Entfernung nach genauem Ansprechen zu schießen,

- und insgesamt den Jagdeinsatz zu Nachtzeit nur sehr restriktiv und nur bei hegerischer Notwendigkeit zu wählen.

Das Wild und unsere Jagd insgesamt danken es Ihnen.

Forum Lebendige Jagdkultur e.V. – Der Vorstand

Forum Lebendige Jagdkultur e. V.

und die moderne Jagd

Das Forum

Das Forum ist ein eingetragener Verein mit dem Ziel, die Jagdkultur im deutschsprachigen Raum zu fördern, schöpferische Beiträge zur Jagdkultur zu unterstützen und in der Öffentlichkeit für die Jagdkultur einzutreten.

Jagdkultur

Jagdkultur ist die Einbindung der Jagd in eine der allgemeinen Kultur entsprechende Form mit Konzentration auf das seelisch empfundene Jagderlebnis. Zur Jagdkultur gehören moralische Regeln (Weidgerechtigkeit), traditionelle Rituale (Brauchtum) und die mentale Verarbeitung des Jagderlebnisses, dessen Pflege in Literatur, Kunst und Musik in Geschichte und Gegenwart als besondere Aufgabe des Forums verstanden wird. Vereinszweck ist u. a. „die Pflege, Erhaltung, Förderung und Fortentwicklung der deutschen Jagdkultur, wie sie sich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts in allen ihren rechtlichen, organisatorischen, traditionellen (z. B. sinnvolles Brauchtum u. a. m.), moralischen und jagdethischen Erscheinungsformen herausgebildet hat“.

Die heutige deutsche Jagdkultur, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschaffen wurde, ist ethisch begründet auf den modernen Wertbegriffen des Tier-, Natur- und Landschaftsschutzes. Dabei wird Wild und Landschaft als eine Einheit verstanden, in der funktionale Anforderungen der Zivilisation zwar berücksichtigt, aber auch kritisch gesehen werden.

Die Jagd

Vor ca. 1,7 Millionen Jahren begann der Frühmensch, der homo erectus, zu jagen, und leitete damit die Evolution ein, die ihn zum homo sapiens und damit zum modernen Menschen werden ließ.

Die „venatorische Revolution“

Das nennen wir die „venatorische“, die jagdbezogene, Revolution. Denn die Jagd auf großes, schnelles und häufig wehrhaftes Wild erforderte die Organisation, Kooperation und Kommunikation großer Jagdgruppen. So entwickelten sich Über- und Unterordnungsverhältnisse, Generalisten und Spezialisten, Signale und Sprache, Einfühlung in Tiere und Mitmenschen und gleichzeitig das „Selbst“-Bewusstsein. Durch den erhöhten Fleischkonsum wuchs das Gehirn und mit ihm wuchsen die kreativen Fähigkeiten, die einerseits zur Entwicklung genialer Werkzeuge und Jagdwaffen (Speerschleuder, Pfeil und Bogen) und andererseits zu beachtlichen kulturellen Leistungen (Höhlenmalereien usw.) führten. Am Anfang der Menschwerdung stand somit die Jagd.

Die „neolithische Revolution“

Später erkannten die Menschen dann, dass man Fleisch auch züchten kann, anstatt es zu jagen, und Pflanzen auch säen, anstatt zu sammeln. Das war die „neolithische Revolution“. Sie ließ allmählich die Bedeutung der Jagd als bevorzugtes Mittel der Fleischbeschaffung abnehmen. Dafür wurde die Jagd Training, Sport, und Freizeitvergnügen, und diente sowohl zur militärischen Ertüchtigung als auch zum Schutz gegen Wildtiere. Noch später wurde sie dann Probe von Mut und Geschicklichkeit, höfisches Vergnügen, und vor allem Privileg der Hochgestellten.

Die „bürgerliche Jagd“

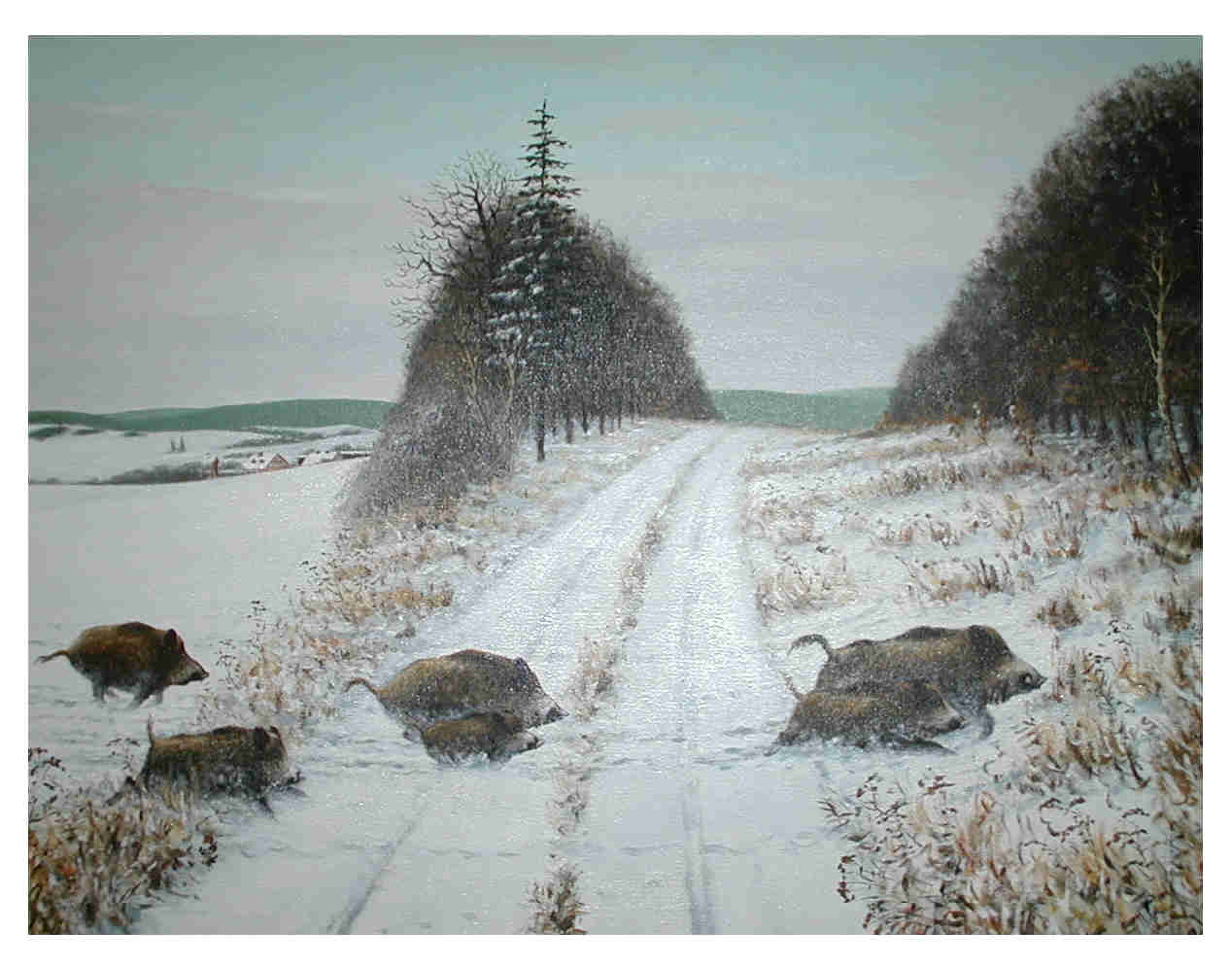

Das änderte sich, als die Jagd nach 1848 bürgerlich wurde. Die schon früher aufscheinende „Weidgerechtigkeit“ wurde jagdethisches Gebot, und heute sind Biodiversität, Nachhaltigkeit und Tierschutz die Grundpfeiler der modernen Jagd. Diese ist unverzichtbarer Bestandteil der Kulturlandschaft, sie verbindet die Jagd auf unser Wild mit dessen Hege und der Hege seiner Lebensumstände, damit auch des Waldes. Denn Wild ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Umwelt.

Die Aufgabe der modernen Jagd – § 1 Bundesjagdgesetz (und § 1 LJagdG Bbg)

- Wild ist ein wesentlicher Bestandteil der heimischen Natur. Es ist als unverzichtbarer Teil der natürlichen Umwelt in seinem Beziehungsgefüge zu bewahren. Der Schutz des jagdbaren Wildes und seiner Lebensräume ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

- Mit dem Jagdrecht ist die Pflicht zur Hege verbunden.

- Die Hege hat zum Ziel die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen; auf Grund anderer Vorschriften bestehende gleichartige Verpflichtungen bleiben unberührt. Die Hege muss so durchgeführt werden, dass Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung, insbesondere Wildschäden, möglichst vermieden werden.

- Bei der Ausübung der Jagd sind die allgemein anerkannten Grundsätze deutscher Weidgerechtigkeit zu beachten.

Das ist des Jägers Ehrenschild,

dass er beschützt und hegt sein Wild.

Weidmännisch jagt, wie sich´s gehört.

Den Schöpfer im Geschöpfe ehrt.

* * *

Dr. Wolfgang Lipps